Skandalfilme hat es schon immer gegeben. Die Gratwanderung des Tabubruchs wurde über die Jahrzehnte in vielerlei Hinsicht ausgelotet, und doch gibt es auch heute noch Tabus, die empfindsame Menschen nur schwer ertragen können. In diesem Artikel geht es um umstrittene, aber geniale Filme, die man gesehen haben muss.

Von Daniel Zemicael

Platz 5

Der andalusische Hund (1929) von Luis Buñuel und Salvador Dalí

Der andalusische Hund war nicht nur Luis Buñuels erster Film, sondern auch der erste, der den Surrealismus ins Kino brachte und sofort einen Skandal auslöste. Mit seinen magischen Bildern zeigte der eigenwillige Filmemacher, wozu das Kino noch fähig war, abseits von steifen Bildern oder lustigen Sketchen. Zusammen mit dem genialen Maler Salvador Dalí schrieben die beiden über Nacht ein Drehbuch, das mit der Technik des automatischen Schreibens entstand. Das Ergebnis war ein Text, den nicht einmal sie selbst entschlüsseln konnten. Was dabei herauskam, war das erste Kinorätsel aller Zeiten. Berühmt ist vor allem die schockierende Szene mit dem Rasiermesser, das ein Auge durchtrennt. Ein Bild, das sich bis heute unter den ikonischsten Filmszenen wiederfindet. Es versteht sich von selbst, dass der Schnitt durch das Auge den Filmschnitt symbolisiert. Stefan Volk sagte dazu treffend: „Und so wie der Mann seine Rasierklinge an das Auge der Frau legte, legten Buñuel und Dalí ihre Klingen an das Auge des Zuschauers.“

Der andalusische Hund hinterlässt viele Fragezeichen, was jedoch nicht die Tatsache schmälert, dass es sich um eine sinnliche und faszinierende Reise ins Unterbewusste handelt. Sehr sehenswert!

Platz 4

Menschenfeind (1998) von Gaspar Noé

Dieser zutiefst irritierende Film, der die Sinne und Emotionen des Zuschauers aufs Äußerste strapaziert, ist so einzigartig, dass der Filmemacher Gaspar Noé sofort als Enfant terrible des französischen Kinos galt. Es geht um einen namenlosen Metzger, der nach einem Gefängnisaufenthalt versucht, ein stabiles Leben mit seiner verhassten Lebensgefährtin zu führen. Die Frau ist von ihm schwanger, er ist mittellos und möchte eine Metzgerei kaufen. Da sich nur die „Dicke“, wie er sie nennt, die Pacht leisten kann, fühlt er sich durch seine finanzielle Abhängigkeit gedemütigt und wertlos. Seine Lethargie äußert sich durch seine Gedanken, die wir als Zuschauer im Voice-over hören. Er versucht verzweifelt, seine Ohnmacht und Wut zu verdrängen, was sie nur schlimmer und unkontrollierbarer macht. Schließlich treibt es ihn in eine Gewaltexplosion: Er schlägt seine Lebensgefährtin, tötet so das Baby, schnappt sich eine Waffe und flieht.

Er sucht einen neuen Job, um von vorn zu beginnen, und baut sich einsam und verbittert ein klägliches Leben auf. Doch die Armut treibt ihn zu einer verzweifelten Tat, die ethisch nicht zu rechtfertigen ist, ihm jedoch möglicherweise das Leben retten würde. Visuell ist der Film ein Meisterwerk, wie auch alle späteren Filme von Gaspar Noé. Doch im Gegensatz zu dem zu Recht als Skandalfilm geltenden Irreversibel, der grausame Gewalt ausstellt und sich darin weidet, ist Menschenfeind ein reiferes Werk. Obwohl er alle Ingredienzien eines Terrorfilms vereint, scheint er den Zuschauer tief zu berühren. Er fordert das Publikum regelrecht heraus, sich dem Gesagten zu stellen und zu positionieren. Noch nie zuvor wurde das Seelenleben einer Filmfigur so authentisch und enthemmt dargestellt wie in diesem kleinen Meisterwerk.

Platz 3

Uhrwerk Orange (1971) von Stanley Kubrick

Der 20-jährige Alex ist ein Jugendlicher, der es gerne „ultra-brutal“ mag, wie er es selbst ausdrückt. Mit seiner Gang, den „Droogs“, streift er im London der nahen Zukunft umher, um Obdachlose zusammenzuschlagen, andere Gangs aufzumischen, „große Schaffe“ bei Einbrüchen zu kassieren; selbst Vergewaltigungen sind ihm und seinen Spießgesellen nicht fremd. In dieser faszinierenden und perversen Zukunftsvision gestaltet Kubrick ein virtuoses Gewaltballett. Moral scheint die Jugendlichen nicht zu interessieren. Nur Ludwig van Beethoven scheint Alex zu beruhigen, es scheint ihn sogar in seinen Gewaltfantasien zu beflügeln.

Als Alex wegen Mordes ins Gefängnis kommt, hört er von einer Therapieform, die kriminellen Menschen ihre Gewaltausübung neurologisch austreiben soll. So sieht sich Alex fortan tagtäglich in einem Kinosaal mit einer Apparatur, die ihn zwingt, die Augen offen zu halten, während ihm „ultra-brutale“ Filme gezeigt werden. Einmal wird ihm ein Auftritt der Nazis zusammen mit der Musik von Ludwig van Beethoven gezeigt. Sobald er nur an Gewalt denkt oder seinen geliebten Komponisten hört, verfällt er in einen Zustand tiefer Übelkeit und Schwindel.

Die Regierung ist mit ihrem Versuchskaninchen überaus zufrieden und entlässt ihn als resozialisierten Bürger.

Doch hat der Mensch nicht das Recht, selbst zu entscheiden, ob er gut oder schlecht sein soll? Wenn diese Möglichkeit nicht gewahrt wird, sprechen wir dann noch von einer freien Gesellschaft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Uhrwerk Orange, der zu den skandalträchtigsten Werken in Kubricks Karriere wurde. Die Gewalt wird hier ästhetisiert und faszinierend dargestellt, was dem Film viel Kritik einbrachte. Dies ist ein gerechtfertigter Makel, da die Gefahr besteht, dass man als Zuschauer das Gezeigte genießen könnte. Unbestreitbar ist jedoch die Genialität der Inszenierung, die schauspielerische Leistung und die visuellen Ideen, die Uhrwerk Orange zu einer der ungewöhnlichsten Seherfahrungen der Filmgeschichte machen.

Platz 2

Funny Games (1997) von Michael Haneke

Der Regisseur Michael Haneke kritisierte Kubricks Herangehensweise in Uhrwerk Orange, da dieser die Gewalt zu „geil“ inszenierte und ihr einen Schauwert verlieh, der faszinieren konnte. Funny Games geht dagegen konsequenter vor. Michael Haneke beklagte schon immer die Art und Weise der Gewaltdarstellung im Mainstreamkino, insbesondere die Verharmlosung der Gewalt, die beim Publikum eine Gewöhnung auslösen kann. Deswegen sieht man in Funny Games keine einzige Tötungsszene. Stattdessen wird jedes Mal geschickt weggeblendet, während auf der Audiospur die schrecklichen Schmerzensschreie und Wehklagen der Menschen zu hören sind. Haneke will der Gewalt das zurückgeben, was sie ist: keine Unterhaltung, sondern das Leid von Menschen.

Ein wohlhabendes Ehepaar macht mit seinem kleinen Sohn Urlaub im Ferienhaus. Doch die Idylle zerbricht schnell, als zwei in Weiß gekleidete Jugendliche ins Haus kommen und die Familie töten wollen. Diese vordergründig typische Thriller-Handlung wird immer wieder mit selbstreferenziellen Anspielungen unterbrochen. Die beiden jungen Mörder zwinkern in die Kamera oder reden direkt mit uns, den Zuschauern. Haneke legte Wert auf eine spezielle Schauspielführung: Während die entführte Familie Todesangst spielt, sollten die Killer im Genre der leichtfüßigen Komödie agieren. Das Endresultat ist ein unerträgliches Filmexperiment, das ein Novum in Hanekes brillanter Filmografie darstellt.

Kommerzfilme suchen oft nach bösartigen Antagonisten, die sich dem Protagonisten gegenüber bestialisch verhalten, indem sie seine Frau oder Kinder töten oder entführen. Dieser Akt der Gewalt legitimiert es, dass die Hauptfigur sich bei ihrer Rache besonders grausam verhält. Das Publikum identifiziert sich mit der Hauptfigur und genießt es, bei dem brutalen Vorgehen dabei zu sein.

Dies erinnert an die Filmreihe Hostel. Dort bezahlen Menschen, um andere Menschen brutal zu ermorden. Im echten Leben bezahlt ein Publikum, um dabei zuzuschauen, wie Menschen umgebracht werden und genießen das auch noch. Genau das weiß auch Michael Haneke, weshalb er in Funny Games auf die Idee der „Fernbedienungsszene“ kam. In dieser Szene gelingt es einem Opfer, einen der Täter zu töten. Doch anstatt das Publikum mit dieser Erleichterung zufriedenzustellen, dreht Haneke den Spieß um und hält uns vor, dass wir uns freuen, wenn ein Mensch stirbt. Hier gibt es keine Katharsis. Hier wird uns ein Spiegel vorgehalten, dass uns zeigt, dass wir bloß Voyeure der Gewalt sind.

„Funny Games“ ist ein provokanter Film, der das Publikum gespalten hat. Nichtsdestotrotz drehte Haneke zehn Jahre später ein Remake, damit es sein Zielpublikum besser erreicht: Die USA. Der Clou der amerikanischen Werbekampagne war, dass sich der Film besonders an Zuschauer richtete, die typische Mainstream-Filme gewohnt waren und zunächst einen unkritischen Gewaltfilm erwarteten. Der Trailer suggeriert einen spannenden Kracher, doch am Ende bekommen wir vom Regisseur eine saftige Ohrfeige!

Platz 1

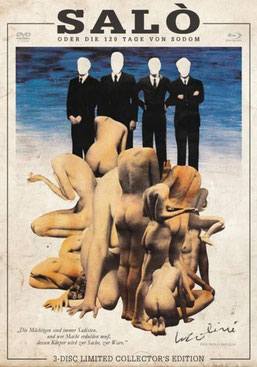

Saló oder die 120 Tage von Sodom (1975) von Pier Paolo Pasolini

Der extremste Film auf dieser Liste ist gleichzeitig der beste. Sogar Michael Haneke bezeichnete diesen Film als den besten, der der Gewalt ihre „Inkonsummerable“ Natur zurückgibt. Auch Haneke litt unter dem Film und schaute ihn bis heute nur ein einziges Mal an. Der Filmemacher Pasolini war ein gefeierter wie umstrittener Intellektueller im Italien der Nachkriegsjahre. Er schrieb Bücher, Gedichte und Essays und war äußerst einflussreich. Später drehte er hochambitionierte Filme wie Das 1. Evangelium – Matthäus, die wohl realistischste Verfilmung über Jesus. Salò oder die 120 Tage von Sodom war jedoch selbst für Pasolinis Verhältnisse ein extremes Werk.

Die Republik Salò war der letzte Zufluchtsort Mussolinis und galt als Marionettenstaat, da er von den Nazis besetzt war. In diesem untergehenden Reich schließen vier Faschisten einen Vertrag. Sie entführen Kinder und Jugendliche gewaltsam in ihr Anwesen, um an ihnen ihre Macht und sexuellen Perversionen auf entsetzlichste Weise auszuleben. Ältere Frauen, wahrscheinlich Prostituierte, erzählen den Herren und den Jugendlichen im Festsaal ihre frühen Missbrauchsgeschichten mit einer Leidenschaft und Verve, die glauben lässt, sie erinnerten sich mit Wehmut an die „schönen Zeiten“.

Unterdessen vergnügen sich die Herren an den Jugendlichen. Ein Faschist lässt sich von einem jungen Mädchen ins Gesicht urinieren, den Gefangenen wird befohlen, wie Hunde an der Leine auf allen vieren zu laufen, und es gibt die berüchtigte Szene, die Pasolini als „Höllenkreis der Scheiße“ bezeichnete, in der tellerweise Kot gegessen werden muss. Am Ende werden die Jugendlichen auf die denkbar grausamste Weise gefoltert und umgebracht. Was macht diesen Film also zu einem Meisterwerk, obwohl die reine Handlungswiedergabe eher an Filme wie Human Centipede, A Serbian Film oder ähnliche Machwerke erinnert?

Salò ist eine radikale Faschismusanalyse und Kapitalismuskritik. Für Pasolini ist der Kapitalismus eine Weiterentwicklung des Faschismus. Max Horkheimer von der Frankfurter Schule prägte den Begriff der „instrumentellen Vernunft“, der sich auf die vier Faschisten übertragen lässt. Die instrumentelle Vernunft, die als Gegenstück zu Kants „praktischer Vernunft“ steht, fragt nicht nach Ethik oder moralischen Implikationen, sondern nach der Durchsetzung von Zielen. Ein Musterbeispiel dafür sind die Nazis mit ihrem bürokratisch und technisch effizient durchgeführten Massenmord an sechs Millionen Juden.

Die Konsumgesellschaft war für Pasolini der Grund allen Übels. Der profitorientierte Kapitalismus beutet alles aus, wie im Film überspitzt, aber auch pointiert, sogar die Scheiße. Das endlose Ausbeuten wird von den vier Männern genüsslich vollzogen. Doch leider kann man einen Menschen nur einmal töten, wie die Faschisten fast schon bedauernd feststellen. Am Ende sehen wir die expliziten und detaillierten Morde durch ein Fernglas. Der Zuschauer ertappt sich dabei als Komplize und wird als Voyeur entblößt, was angesichts der grausamen Szenen kaum zu ertragen ist.

Salò oder die 120 Tage von Sodom war jahrzehntelang verboten, selbst heute ist es schwierig, ihn in Originallänge zu sehen. Doch unter den größten Skandalfilmen gehört dieser Film zu den herausforderndsten, aber auch zu den besten!

Kommentar schreiben